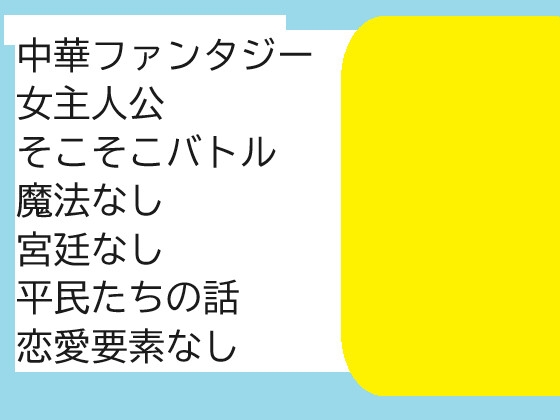

中華ファンタジー・女主人公・恋愛なし・刀で戦う・宮廷なし 育て親を失った主人公は、住処を追い出される。手紙だけを頼りに旅に出る。

継釈一三〇年

素振りに飽きた紫蘭生は、竹刀を下ろして稽古部屋を出た。同じように稽古をしていた子どもたちが非難するような視線を向けてきたが、誰も口には出さない。仁賀の部屋の戸を開けた。仁賀は出かけているようだ。丁寧にたたまれた蒲団が手前に置いてあり、奥に机と腰掛けが並んでいる。その後ろの壁には宝刀が飾られていた。武芸を管理する栗海会から授かったものだ。仁賀からは触らないように言いつけられている。

「それは飾りじゃないでしょ。なんで使わないの。せっかくの宝刀が泣くわよ」

と言っても黙って首を振るだけで取り合ってもらえなかったことを思い出す。稽古がつまらないと感じるたびに同じ事を仁賀に言っている。今も言おうとしていたのだが、いないなら仕方が無い。やることがなくなった紫蘭生は家を出た。田舎の村には珍しいことなど何もない。何も起こらない。商人も滅多に来ない。生活に必要な者は村の人間が買い付けに行くからだ。村人もそこからしか買わない。田畑を耕し、糸を紡いで服を作り、主人にこき使われる。大抵の人間はそんな生活を繰り返している。そこに漏れている紫蘭生でさえ、毎日同じ稽古の繰り返し。座学の内容は変わるがそれも退屈だった。そんな中で、唯一代わり映えするのが店が建ち並ぶ通りにある掲示板だった。紫蘭生は暇さえあればそれを眺めていて、村の外に思いをはせるのが好きだった。

こんな田舎でも掲示板には大抵複数枚の紙が貼られている。一度見たものから視線をずらして、新しいものを見つけた。人相状だ。屍街道に現れたらしい。村人が一人襲われたようだ。報酬は五十柱。屍街道を通る者は、金はおろか、命すら残らないと言われている。しかし、もう一つの道、子泣き街道よりも近道ができるので、度々通る人間が現れるのだ。首を壺を持つように両手で抱えて村に帰ると、ふと紫蘭生に視線をやった村人がすぐに、悲鳴を上げて去って行った。一人、また一人。旅人が盗賊を仕留めた時も初めはこんな反応だったのだろうか。不思議に思って首を頭上に掲げて見せようと思ったが、既に誰も居ない。家に帰ると仁賀も帰っていたようだ。村中が騒ぎになっているからか、ちょうど表にいた。仁賀は両腕にある生首を見ても特に何も言わず、ゆっくりとこちらに歩いてきて、紫蘭生の背中をやんわりと押した

道

DLsite

DLsite